順應春陽 祛濕指引

发布时间:2025-04-12 发布者:亚洲时报

清明過後雨水增多,空氣濕度增大,易致人體濕氣加重,困倦乏力、食欲不振、關節酸痛等問題。以下一些祛濕養生建議,可助順應時節,保持良好狀態。

一、飲食調理:健脾利濕為主

1. 多吃祛濕食物

穀物雜糧:薏米、赤小豆、茯苓、芡實、山藥、玉米須(煮水代茶飲)。

蔬菜:冬瓜、白蘿蔔、芹菜、蓮藕、馬齒莧、綠豆芽。

肉類:鯽魚、鯉魚(利水消腫)、鴨肉(滋陰清熱)。

推薦食譜:紅豆薏米粥(薏米需炒制去寒)、冬瓜排骨湯、茯苓山藥粥。

2. 少吃加重濕氣的食物

少食冰飲、西瓜、油炸及高鹽高糖食物,防控濕困脾胃。

3. 巧用調味料

生薑、陳皮、花椒、砂仁等溫性調料可中和寒濕,促進脾胃運化。

二、生活習慣:防潮護陽

1. 環境防濕

雨天減少外出,淋濕後及時更衣;室內用除濕機,勤曬被褥。

避免久坐濕地,穿衣保暖關節(尤其腰、膝、腳踝)。

2. 溫陽驅寒

睡前艾草泡腳(水溫40℃,15分鐘),促進血液循環,祛濕助眠。

三、運動養生:排濕升陽

1. 適度運動

選擇快走、八段錦、太極拳、瑜伽等溫和運動,促進排汗,加速濕氣代謝。

避免久坐不動,每小時起身活動5分鐘。

2. 運動後注意

及時擦幹汗水,更換幹爽衣物,避免濕氣侵入毛孔。

運動後忌立即洗澡或吹冷風。

四、中醫調理:內外兼顧

1. 穴位按摩

足三裏(健脾祛濕)、陰陵泉(利水消腫)、豐隆穴(化痰濕)。

每日按壓3-5分鐘,以酸脹感為宜。

2. 艾灸祛濕

艾灸中脘穴(健脾胃)、關元穴(補陽氣)、脾俞穴(化濕氣),每周2~3次。

3. 中藥調理

濕氣重者可咨詢中醫師,辨證使用參苓白術散、四神湯等方劑。

五、情緒調節:疏肝健脾理氣

春季肝氣旺盛,濕氣困脾易導致情緒低落。

多接觸自然,聽舒緩音樂,保持心情平和,避免焦慮。

適當飲用玫瑰花茶、陳皮茶疏肝解鬱。

六、體質區分與注意

濕熱體質(舌黃膩):多吃苦瓜、荷葉,少吃辛辣。

寒濕體質(舌白膩):宜生薑、花椒溫散,忌生冷。

症狀嚴重(頭重、關節痛、大便黏膩)及時就醫。

總結:這個時節要健脾祛濕,內外兼修,忌口寒涼、運動升陽,配合穴位按摩調節體質,保持心情舒暢,提升免疫力。

幾款適合清明後祛濕養生的食譜,具健脾利濕、溫陽散寒功效:.

紅豆薏米粥

材料:赤小豆50g、薏米30g(提前炒制去寒性)、粳米50g、茯苓10g(可選)。

做法:

1. 赤小豆、薏米提前浸泡2小時;

2. 所有材料加水煮沸後轉小火煮1小時,至豆爛粥

3. 可加少量紅糖或紅棗調味。

功效:健脾祛濕,適合濕熱體質(舌苔黃膩)。

小貼士:薏米性寒,炒制後更溫和,寒濕體質可加3片生薑同煮。

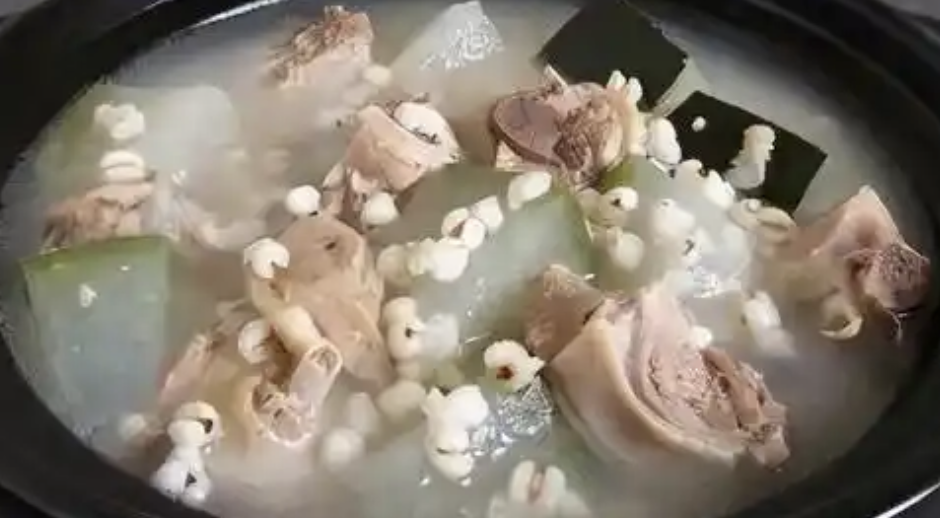

冬瓜薏米老鴨湯

材料:鴨肉500g、冬瓜300g、炒薏米30g、生薑5片、陳皮1片。

做法:

1. 鴨肉焯水去血沫,冬瓜切塊(保留皮以增強利水效果);

2. 所有材料加水大火煮沸,轉小火煲1.5小時,加鹽調味。

功效:清熱滋陰、利水消腫,適合濕熱或陰虛體質。

茯苓山藥排骨湯

材料:排骨400g、鮮山藥200g、茯苓15g、芡實20g、枸杞10g。

做法:

1. 排骨焯水,山藥去皮切段;

2. 排骨、茯苓、芡實加水燉40分鐘,加入山藥再煮20分鐘;

3. 出鍋前加枸杞、鹽調味。

功效:健脾祛濕、補氣養胃,尤其適合脾胃虛弱者。

四神湯(經典祛濕方)

材料:蓮子20g、芡實20g、茯苓15g、山藥幹20g、豬肚或瘦肉300g。

做法:

1. 豬肚處理幹淨後切條焯水(或瘦肉切塊);

2. 所有材料加水燉煮1.5小時,加鹽調 味。

功效:健脾固腎、祛濕安神,適合脾胃虛寒、濕氣重人群。

薑棗陳皮茶

材料:生薑3片、紅棗5顆(去核)、陳皮5g、紅糖適量。

做法:

1. 所有材料加水500ml,煮沸後轉小火煮10分鐘;

2. 濾渣後代茶飲用。

功效:溫中散寒、健脾化濕,適合寒濕體質(怕冷、舌苔白膩)。

涼拌馬齒莧

材料:新鮮馬齒莧300g、蒜末、香醋、生抽、芝麻油少許。

做法:

1. 馬齒莧焯水1分鐘,過涼水瀝幹;

2.加蒜末、醋、生抽、芝麻油拌勻。

功效:清熱解毒、利濕消腫,適合濕熱體質(搭配小米粥更佳)。

文章来源:現代中醫藥雜誌(香港)

特别声明:本站转载或引用之图文若侵犯了您的合法权益,请与本站联系,本站将及时更正、删除。版权问题及网站合作,请通过亚时财经邮箱联系:asiatimescn@sina.com

热门话题更多>>

-

国务院国资委网站3月31日发布消息,经报国务院批..[查看详细]

2021-04-01 10:43

-

3月份中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指..[查看详细]

2021-03-31 10:20

-

联合国粮农组织公布的数据显示,2021年2月份,..[查看详细]

2021-03-25 15:22

-

3月22日,中国电子信息产业发展研究院发布的《2..[查看详细]

2021-03-22 16:53

-

风电板块走强,节能风电拉升涨停,大金重工涨超6%..[查看详细]

2021-03-19 10:47

-

3月18日,国家互联网信息办公室、公安部加强对语..[查看详细]

2021-03-18 19:36

-

1-2月份,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导..[查看详细]

2021-03-15 14:41

-

3月11日,国务院总理李克强在人民大会堂三楼金色..[查看详细]

2021-03-12 10:00

-

今日,核电板块走强,整个指数大涨4%。截至发稿,..[查看详细]

2021-03-08 15:11

-

今天上午,十三届全国人大四次会议在人民大会堂开幕..[查看详细]

2021-03-05 15:06

推荐文章

更多>>- 深圳中興工業城臨街牆體拆遷時坍塌

- 爱国爱港 向前迈进 ——香港各界在中..

- 淘屏(TAOP.US):区块链新锐乘..

- 万亿级"巨无霸"将至!中化集团与中国..

- 国家统计局:3月份制造业景气明显回升..

- 鸡蛋座谈会别开生面,探索新的生活方式

- 国际粮价暴涨,会影响中国人的“饭碗”..

- 去年中国家电市场人均贡献595元,线..

- 风电板块拉升走强,可再生能源行业再迎..

- 涉语音软件和“深度伪造”技术,阿里,..

- 国家统计局:1-2月中国经济数据大幅..

- 国务院总理李克强:老龄产业是一个巨大..

- 政府报告首提“积极”发展核电,中国核..

- 政府工作报告最新解读:GDP增长目标..

- 1-2月数据前瞻:低基数推动同比增长..

- 储能,新能源消纳再迎大利好!两部委推..

- 顶流基金经理,躺在热搜这一年

- 伍戈:今年或不设定GDP增速目标

- 多地实施宅地供应新规,地产股全线暴涨

- 上海出台新能源汽车产业发展计划,到2..

- 深圳制定推进粤港澳大湾区建设2021..

- 再引2000万,打破“深莞广佛”魔咒..

- 国资委:支持央企加快国有资本的布局优..

- 支付宝基金讨论区秒变"相亲角",基金..

- 市场监管总局:多次约谈美团等外卖平台..

- 最高奖500万元,深圳市要大力扶持民..

- 加码"软联通"增添新动能,粤港澳规则..

- 中纪委评《你好,李焕英》,北京文化之..

- 央行官媒:不应过度关注央行操作数量,..

- 中国电影票房迎史上最强春节档:5天近..