郑永年:中国开放政策4.0版(上)

发布时间:2019-03-12 发布者:亚时财经

自中共十八大以来,中国在开放政策方面出台了诸多政策议程。这些新政策议程表明中国的开放政策已经进入了4.0版。十八大之后,首先出台的是自由贸易试验区政策,之后建立了11个自由贸易试验区。在此基础上,十九大之后,又加上了海南自由贸易港试验区。

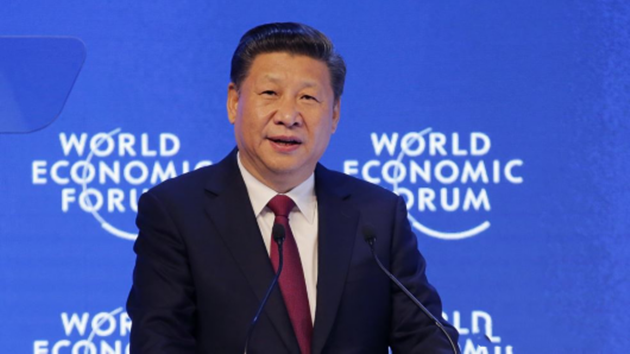

近年来,欧美在内部分配机制出现问题,社会高度分化的情况下开始盛行贸易保护主义、经济民族主义等,与全球化背道而驰,而中国则大力提倡进一步的全球化。习近平在达沃斯经济论坛和博鳌亚洲论坛等多个场合,宣示了中国政府继续推动全球化的决心。同时,中国本身则加快了开放的力度。

尽管表面上,一些人认为中国近来的开放是因为面临来自美国的压力,但实际上中国或许是在通过利用外在环境变化所带来的压力进行主动开放。很显然,进一步的开放是中国可持续发展所需。新一波的开放政策包括建设粤港澳大湾区世界级经济大平台、修改外资投资法、知识产权保护、降低关税等等,可说是全方位的。

中国如何从开放政策的1.0版走到今天的4.0版?在很大程度上说,中国自近代被西方打开大门之后,开放一直是大趋势,无论是被动的开放还是主动的开放。改革开放之前的毛泽东时代被视为是封闭政策,但当时的“封闭”政策是有其深刻的国际背景的,主要是以美国为首的西方对中国构成的安全威胁。

尽管当时的中国领导层可以说“不得不”实行封闭政策,可一旦有开放的机会也不会放过。因此,中国并没有什么困难和美国建交。之后,在华国锋时期,中国已经开启了开放政策,尽管当时被批评为“洋跃进”(或者“洋冒进”)。在一定程度上,华国锋的政策实际上反映了当时的中国对开放的迫切心态。

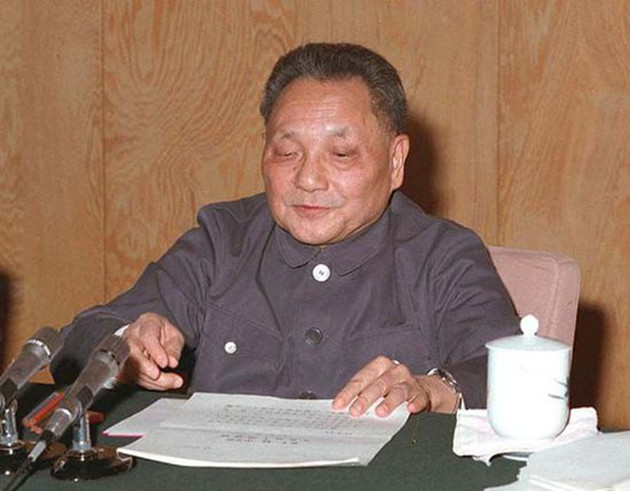

1978年中国正式进入今天所说的“改革开放”时代。对内改革、对外开放,把开放和改革放在同等的位置,可见开放的重要性。但“开放”并非一件容易的事情,当时的中国处于邓小平所说的“贫穷社会主义”状态,经济发展水平低(短缺经济),资本高度短缺。同时,改革开放的主要目标就是发展经济和现代化,而这些又需要一个和平的国际环境。

“请进来”政策后的改革

在这样的情况下,邓小平作出了一个重大的判断,即和平与发展是世界大趋势。这个判断既是中国对世界的期望,也是中国自己努力争取的目标。中国到今天为止仍然强调的“发展机遇”的起源就在于此。

发展经济需要资本。因为资本短缺,中国实行了“请进来”的政策,即主动打开自己的大门,让外资进入中国。西方资本当时对中国还是抱高度的怀疑态度,首先进入中国的是海外华人资本,中国香港、台湾、澳门和新加坡。中国拥有大量的海外华人,这是中国的优势。

从统计上看,西方资本只是在邓小平1992年“南方讲话”、中共十四大正式确立了“社会主义市场经济”概念之后,才开始有规模地进入中国。为了吸纳外资,中国确立数个沿海经济特区,让外资享受一些“特权”。这在当时被视为激进之举,被一些左派人士批评和攻击。但开放是大势所趋,之后没有任何批评能够阻碍开放政策。从80年代到今天,尽管对开放的批评成为常态,但开放本身也成为了中国的常态。

如果“请进来”是开放政策的1.0版,那么90年代开始的“接轨”是开放政策的2.0版。1980年代,中国也花了很多努力加入关税与贸易总协定(GATT,即世界贸易组织的前身),但因为内部阻力太大,并没有成功。中共十四大“社会主义市场经济”概念的确立,为中国的开放政策注入了巨大的活力和动力。为了加入世界贸易组织,中国主动实行“接轨”政策,即主动修改本国的法律、法规和政策以契合国际社会的标准。

中国努力不少,修改了大量的法律、法规和政策,从制度层面积极加入国际贸易体系。“接轨”政策对中国方方面面的影响是巨大的。中国在90年代基本上完成了与社会主义市场经济相匹配的经济制度体系,并通过和有关国家(尤其是和美国)的艰苦谈判加入了世界贸易组织。“接轨”和加入世界贸易组织也不是很容易。当时,中国国内不少人大呼“狼来了”,无论在意识形态层面还是实际利益层面,阻力不少。但“接轨”和加入世贸组织,可说是中国抓住了二战之后最大的一个发展机遇,改变了中国的全貌。

二战结束之后,美苏两国很快就进入冷战,两个阵营对峙,有效阻碍着资本在全球范围内的流动。尽管西方专注于其内部的发展,但因为西方经济越来越体现为官僚经济,到80年代出现了发展瓶颈。于是,1980年代同时在大西洋两岸发生了英国撒切尔经济革命和美国里根经济革命,两场革命的性质是一样的,即在私有化基础之上的资本自由化。这场革命也扩展到几乎所有西方国家。私有化在西方内部的效应很有限,因为“一人一票”制度的存在,政治人物很难把国家从公共领域撤回来。但西方资本自由化在国际舞台上则找到了充分施展的空间。

这主要是因为90年代初苏联东欧共产主义阵营的解体,以及中国在1992年中共十四大确立了“社会主义市场经济”之后实行的大幅度开放政策。也就是说,中国抓住了百年不遇的机遇。这也就使得中国成为自90年代以来这一波全球化的主体之一。在这波全球化之后,到现在还没有任何迹象表明在可预见的未来还能出现类似的机遇。例如,这些年来,印度也希望步中国后尘,通过全球化来促成国内的发展,但印度人发现国际资本已经没有了后劲。尽管印度被西方政府和媒体视为世界上最大的民主,受大肆吹捧,但西方资本并没有大量进入印度。

人们今天所看到的中国是90年代“接轨”和加入世界贸易体系的产物。因为大量西方资本的涌入,中国很快就成为世界制造业基地,把西方的资本、技术要素和中国的劳动力、土地要素有机地结合起来。这造成了几个方面的经济奇迹,包括中国实现了长期的两位数增长,在短短时间里跃升为世界第二大经济体、最大的贸易国、最大的外汇储备国等。但就开放政策来说,最重要的变化莫过于中国从资本短缺经济体向资本剩余经济体的转型。所以从本世纪初开始,中国的资本开始“走出去”。

资本的“走出去”构成了中国开放政策的3.0版。世界经济史表明,对一个国家可持续经济发展来说,资本的“走进来”和资本的“走出去”具有同等的重要性。自由贸易和投资是经济发展的要义,而关键在于资本的流动。尽管中国“走出去”的资本包括国有资本和私营资本,但中国资本和其他国家的资本并没有什么本质上的不同,即资本总是流向那些有利可图的地方。所不同的是,当中国资本“走出去”的时候,世界上大部分的经济空间已经被西方资本所占领,中国资本只好走向那些条件并不那么好的地方,包括那些政治不稳定甚至经常发生战争的地方。

十八大以后,中国开放政策4.0版开始形成。和以往版本的开放不同,4.0版兼具“请进来”和“走出去”要素,是两者的系统化和两者之间的有机结合。就“走出去”而言,以往也都是市场需求导向的,但比较零星,不具有系统性。十八大之后形成的“一带一路”倡议则是在以往“走出去”的基础上的系统化。“一带一路”较之以往的“走出去”具有了更大的动力,因为它结合了中国剩余资本、产能和所拥有的基础设施建设技术。(完)

撰文:郑永年/华南理工大学公共政策研究院学术委员会主席

文章来源:华南理工大学公共政策研究院(IPP)

图片来源:网络

特别声明:本站转载或引用之图文若侵犯了您的合法权益,请与本站联系,本站将及时更正、删除。版权问题及网站合作,请通过亚时财经邮箱联系:asiatimescn@sina.com热门话题更多>>

-

国务院国资委网站3月31日发布消息,经报国务院批..[查看详细]

2021-04-01 10:43

-

3月份中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指..[查看详细]

2021-03-31 10:20

-

联合国粮农组织公布的数据显示,2021年2月份,..[查看详细]

2021-03-25 15:22

-

3月22日,中国电子信息产业发展研究院发布的《2..[查看详细]

2021-03-22 16:53

-

风电板块走强,节能风电拉升涨停,大金重工涨超6%..[查看详细]

2021-03-19 10:47

-

3月18日,国家互联网信息办公室、公安部加强对语..[查看详细]

2021-03-18 19:36

-

1-2月份,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导..[查看详细]

2021-03-15 14:41

-

3月11日,国务院总理李克强在人民大会堂三楼金色..[查看详细]

2021-03-12 10:00

-

今日,核电板块走强,整个指数大涨4%。截至发稿,..[查看详细]

2021-03-08 15:11

-

今天上午,十三届全国人大四次会议在人民大会堂开幕..[查看详细]

2021-03-05 15:06

推荐文章

更多>>- 深圳中興工業城臨街牆體拆遷時坍塌

- 爱国爱港 向前迈进 ——香港各界在中..

- 淘屏(TAOP.US):区块链新锐乘..

- 万亿级"巨无霸"将至!中化集团与中国..

- 国家统计局:3月份制造业景气明显回升..

- 鸡蛋座谈会别开生面,探索新的生活方式

- 国际粮价暴涨,会影响中国人的“饭碗”..

- 去年中国家电市场人均贡献595元,线..

- 风电板块拉升走强,可再生能源行业再迎..

- 涉语音软件和“深度伪造”技术,阿里,..

- 国家统计局:1-2月中国经济数据大幅..

- 国务院总理李克强:老龄产业是一个巨大..

- 政府报告首提“积极”发展核电,中国核..

- 政府工作报告最新解读:GDP增长目标..

- 1-2月数据前瞻:低基数推动同比增长..

- 储能,新能源消纳再迎大利好!两部委推..

- 顶流基金经理,躺在热搜这一年

- 伍戈:今年或不设定GDP增速目标

- 多地实施宅地供应新规,地产股全线暴涨

- 上海出台新能源汽车产业发展计划,到2..

- 深圳制定推进粤港澳大湾区建设2021..

- 再引2000万,打破“深莞广佛”魔咒..

- 国资委:支持央企加快国有资本的布局优..

- 支付宝基金讨论区秒变"相亲角",基金..

- 市场监管总局:多次约谈美团等外卖平台..

- 最高奖500万元,深圳市要大力扶持民..

- 加码"软联通"增添新动能,粤港澳规则..

- 中纪委评《你好,李焕英》,北京文化之..

- 央行官媒:不应过度关注央行操作数量,..

- 中国电影票房迎史上最强春节档:5天近..