华为下半场突围赛,杀手锏是汽车?

发布时间:2020-11-24 发布者:亚时财经

华为虽然多次声称“不造车”,但没有企业敢忽略其在汽车领域上的野心和实力。正如近期华为轮值董事长徐直军在接受采访时说的:“特斯拉现在能做的,我们都能做到。”华为现在的定位是做智能汽车的超级供应商,在汽车软件方面,华为已经相对完整,而智能汽车时代,软件其实是最核心的。

华为与车企的合作已经不少,但最近的新消息,让华为再次陷入“会不会造车”的讨论当中。近期,长安汽车董事长朱华荣对外宣布,将携手华为和宁德时代,联合打造高端智能汽车品牌。

虽然目前有关三方合作的具体消息还未公布,但华为成为了业内关注的焦点,在业内看来,这意味着华为深度参与到了整车的研发和设计之中,相比于之前只给整车厂提供软件系统,华为在“造车”上更进一步。

对此,华为并没有做任何回应和解释。但可以肯定的是,华为在汽车领域,正在投入更多的精力和资源。

11月16日,据36氪报道,华为消费者BG和智能汽车解决方案BU正进行整合,后者将直接由华为高级副总裁、消费者业务CEO余承东管理。这也意味着,华为将汽车业务调整到了更高的战略高度上。此外,随着智能汽车解决方案BU和消费者业务BG整合,华为在汽车业务上to C的属性将得到进一步加强。

除了向to C业务上开始发力,to B业务的步伐也开始加速。

上月底,华为在发布Mate 40手机后,又发布了一个重磅消息——华为智能汽车解决方案“HiCar”。

华为发布HiCar 图源:腾讯汽车

从发布HiCar到与长安汽车、宁德时代一起合作造车,再到宣布汽车智能BU与消费者BG整合,这一系列动作,不得不让人猜想,华为是否会和早期说不做手机最终却大举进入一样,最终推出自己的汽车。回溯18年前,华为创始人任正非还否决了内部想要做手机的想法,直到2002年底,才拿出十个亿做手机,并最终成功实现突围。

如今,华为的发展面临困局,无论是最终开始造车,还是继续做超级供应商,汽车业务都是华为打破困局最有希望的突破口。

随着禁令和芯片断供的双重影响下,华为正遭遇着运营商和消费者两方面业务的威胁,前者业务屡遭英国、印度等海外国家的限制,后者业务处于芯片短缺的危机之中。

除了这些,同为三大主要BG业务的企业业务方面,随着阿里、百度和腾讯的围剿,云服务也面临着激烈的市场竞争。不可否认的是,现在这三大业务,华为面临的压力都很大。

华为需要一个新的突破口,风口且未来前景广阔的智能汽车领域,无疑是最佳的选择。华为汽车业务正在加速,未来,它能撑起华为的半边天吗?

华为汽车业务的进击

“我们是有边界的,华为永远不会造汽车”。这句话自从被任正非在华为内部的会议上说出后,很快就成为了华为众多高层对外的“统一口径”。2019年上海车展上,徐直军在众多车企面前宣布华为不造车,而是要帮助车企“造好”车。

而在这之后,这样的表态也越来越多。去年10月,在世界智能网联汽车大会上,徐直军再次强调华为在汽车领域的战略是帮助车企“造好”车、造“好车”。再到今年8月的第十二届汽车蓝皮书论坛上,华为智能汽车解决方案BU总裁王军也表达了同样的观点。

在业内看来,华为之所以这两年会再三强调“不造车”,其背后就是为了打消各大车企的顾虑,更好地与车企们合作。但即使这样,外界对此仍然将信将疑,毕竟华为对于汽车领域的探索,早在2013年就开始了。当时,国内新能源造车的风口还未形成,特斯拉CEO埃隆•马斯克也在考虑是否将处于破产边缘的特斯拉卖给谷歌。而彼时的华为,却宣布正式进军汽车领域,并成立“车联网业务部”。

与此同时,该业务部推出了首个车载模块ME909T,来帮助车企实现车辆的网络连接服务。事实上,华为为了做到这点,早在2009年就开始对车载模块开始研发,并在2011年加大研发投入。

华为发布车载模块ME909T 图源:华为中国官微

自此之后,华为就开始了与车企们的合作。2014年开始,华为先后和东风、长安汽车展开在车联网、智能汽车方面的合作;2015年,华为和大众汽车达成合作共同推进车联网研发应用;2016年,华为与奥迪、宝马、爱立信、诺基亚、高通等企业组建“5G汽车联盟”。

而从2018年开始,华为与车企的合作也不再仅限于车联网,而是向自动驾驶领域进行涉及。2018年10月,在华为年度开发者大会上,一个名为MDC600的自动驾驶计算平台被发布,据华为介绍,该平台可以支持L4级别的自动驾驶计算能力。而作为该计算平台的核心——芯片,同样是华为自主开发的AI芯片昇腾310。此计算平台一经推出,就成为了业内关注的焦点,在华为之前,自动驾驶计算芯片一直被Mobileye和英伟达两家公司所瓜分,但随着华为昇腾310芯片的入局,或许将会改变这一市场格局。

据TechWeb报道,华为的MDC600符合自动驾驶最高级别的车规标准,即ISO26262 ASIL-D级别标准,而英伟达的多款产品并未达到这一标准。

事实上,要实现真正的自动驾驶,不仅需要计算平台和芯片,同样还需要5G技术的辅助,而在这方面,华为也已做好相应布局。去年1月,在华为的5G发布会上,余承东发布了全球首个支持V2X(车与外界信息交换)及自动驾驶的车载多模5G芯片巴龙5000。据余承东介绍,该款芯片可满足汽车在车辆数据互通、车路协同及自动驾驶方面的5G通讯需求。

从2014年至2019年,华为相继在车联网、自动驾驶和5G通讯等汽车智能方面进行了相应的准备。或许正是有了这些准备,才给了任正非在汽车业务上再进一步的信心。

去年5月29日,任正非签发华为组织变动文件,文件批准成立智能汽车解决方案BU,并将业务方向划定为智能驾驶、智能座舱、智能电动、智能网联、智能车云五大板块。

华为智能汽车解决方案BU成立,图源IT之家

此外,文件表示该BU隶属于ICT管理委员会管理,并任命曾在华为日本运营商业务部任职的王军担任该BU总裁一职。通过这一调整,虽然表明了华为对汽车业务更为重视,但不变的是,任正非依然在文件中强调了“华为不造车”。

而在当时来看,华为之前的布局已完成了对五大板块中四个的搭建。

在智能驾驶方面,结合MDC600自动驾驶计算平台,再加上AI芯片昇腾和多模5G芯片巴龙5000,将帮助车企从L2向L4阶段逐步推进,同时加速自动驾驶落地。

智能网联方面,也是通过早在2013年推出的ME909T来实现车载通信,经过数年的迭代,在去年已推出全球首个5G车载模块MH5000。而在智能车云方面,通过华为云已实现自动驾驶的训练、仿真和测试工作。

说完软件,再来看硬件部分。

作为智能汽车的硬件部分,也就是业内常说的三电系统——电池、电机和电控。据腾讯深网报道,华为已完成对三电系统的自研。今年5月,华为自主研发的电控和车载充电机系统,首次搭载在上汽两款量产电动汽车上。此外,华为还发布了了新一代HiCharger直流快充模块,可有效为电池运营商降低成本。

华为发布HiCharger 图源:摩尔芯闻

而随着上月底,华为发布智能汽车解决方案“HiCar”,五大板块最后一块被补齐。据华为介绍,智能座舱是其构建“人车家”全场景智慧生活的重要一环,通过鸿蒙OS、通信模组和HiCar可完成搭建。

就此,华为已完成了智能汽车解决方案的全部五大模块,如果按照徐直军的话来说,就是“除了底盘、四个轮子、外壳和座椅,剩下的都是华为拥有的技术。”

正因为这样,在负责华为主要营收的“三驾马车”遭遇发展困境时,给了任正非将汽车业务作为突破口的信心。

汽车业务会是一个好的突破口吗?

对于这个问题的答案,华为已经用行动来回答了。

从2013年以车联网为切口进入汽车领域,再到去年将汽车智能解决方案作为华为的主要发展战略,而到了今年,直接将汽车业务抬高到了三大重要业务BG的高度。

可以明显看出,华为在汽车业务上是加速的,尤其是去年和今年。加速的原因,除了突破华为原有业务上遇到的困局,同时也是因为汽车领域的广大前景。

随着去年特斯拉扎根国内市场、国产新能源车企对智能化的深入,一汽、北汽、长安等传统车企倍感压力,这两年纷纷开始智能化转型。而对于华为的智能汽车解决方案BU而言,定位正是聚焦ICT技术,促进传统车企向智能网联化转型。

自去年开始,华为先后与一汽、东风、长安和广汽等国内传统车企进行了不同程度的合作,但方向均在车联网、自动驾驶等智能汽车方面。

那么,智能汽车解决方案业务是否为华为带来了收益?

由于该业务之前都属于华为的子业务,因此并没有在往年的财报中过多提到这项业务的数据。但据中信证券在一份研究报告中预测,华为汽车电子销售额有望在未来十来年的时间内达到500亿美元量级。

华为也得出过同样结论,华为曾对汽车业务做过一个预测,这项业务在未来有望贡献500亿美元的营收。

由此来看,to B业务赚钱能力强劲,华为不仅要做汽车零部件供应商和智能汽车解决方案供应商,在业内看来华为更要做汽车行业的Tier1(一级供应商)。

但要达到这个目标并不简单,因为在华为前面已有博世、大陆、德尔福等传统Tier1巨头。

博世集团 图源:车视界

除此之外,在智能汽车解决方案业务方面,同样也受到阿里巴巴、苹果和百度等互联网大厂的竞争。具体而言,阿里巴巴于2016年就已推出“斑马”智行互联系统;同年,百度也推出了名为“CarLife”的车联网智能解决方案。而在两年后,苹果也推出了车载智能CarPlay。

《争夺新能源汽车“终端”,大佬不能输》一文对智能汽车行业进行了分析,并且认为该行业随着巨头的入局,将会变得愈来愈拥挤,入局者都在争夺未来智能终端的“入场券”。

正因为这样,华为在汽车业务to B端的基础上,通过与长安汽车、宁德时代展开合作和将汽车业务升级至与三大业务并列,来打通汽车业务to C端。

“在打通to C后,华为在汽车业务上能做的事情就更多了,比如随着华为和高德合作后,下一步华为就可能将导航和应用出现在汽车的车窗上面,很有科幻感。”汽车行业从业者刘凯表示。

除此之外,基于华为近几年在汽车软、硬件方面的积累,并不能完全确定华为未来会不会自己造车。“虽然华为对外一直说着不造车,但谁也不敢放松对华为的警惕,因为它随时都有可能杀入造车领域。”刘凯这样说。

而这次和长安汽车、宁德时代合作,在业内看来很有可能就是为了下一步自主造车试水。

华为与长安汽车、宁德时代的合作事宜虽然没有过多消息曝出,但无论最后以什么形式来造车,在这条赛道上都未必能走得顺畅,毕竟不仅有着特斯拉这样的强敌,同时蔚来、小鹏和理想等国内新能源车企和吉利、长城这些自主车企的实力也不能小觑。

特斯拉Model 3 图源:特斯拉官网

“虽然华为、长安汽车和宁德时代在外界看来是强强联合,但合作造车依然存在着配合和分工上的种种问题,并不代表造出的车就能比特斯拉和蔚来、小鹏和理想为代表的新能源车企优秀。”一位智能汽车行业从业者对连线Insight表示。

尽管这样,华为目前已经在汽车业务上完成了to B和to C两条线的布局,虽然并不知道该业务是否真的能成为华为未来的盈利业务,但可以确定的是,华为在汽车领域方面未来还会有很多动作。

困境中,华为需要自我突破

回顾华为的发展史,华为实际上一直处于突围的过程中。

曾经说不做手机,但最终开启手机业务,就是华为很重要的一次突围。

在2002年,华为差点崩溃了,这一年被称为是华为的冬天。彼时,华为正陷于自1984年以来的首次负增长之中,其销售收入从2011年的225亿元下滑至221亿元,而导致华为陷入困境的正是任正非的误判。那几年,一种名为PHS(Personal Handy-phone System)的通信技术开始在国内出现,其终端产品就是“小灵通”。由于其辐射小、绿色环保和资费少等优势,一时间成为国内通讯设备公司们中意的技术。

小灵通 图源:IT之家

然而,时任华为总裁的任正非对此却颇为反对。“短暂的赚钱机会,宁可赔死,华为也不去做过时的技术”。任正非这样决定也不是没有理由的,毕竟华为是以给运营商提供通讯技术的设备服务商起家,为了让运营商放心,他曾承诺不进入通信消费品领域。

但事实证明,任正非忽视了小灵通在国内流行的潜力。彼时,物美价廉的小灵通一时间成为了市场追捧产品,而像中兴通讯这样选择小灵通发展的企业也得到了快速发展。据相关数据显示,2003年中兴通讯的销售额一度达到了华为的80%,相比之下,华为却错过了机会。

除了与小灵通失之交臂后,华为在通信技术的选择上也出现了误判。当时的2G手机网络,为GSM和CDMA两种模式,而彼时中国移动正密集建设GSM网络,于是任正非对此押宝,着重研发。但现实再次给任正非开了一个玩笑,由于该技术与国外产品相比,不够成熟导致在一些重点技术领域无法突破,而被华为放弃的CDMA技术,却被中国联通看中,华为想回头时已然来不及。

为了让华为突破困局,任正非在2002年末将之前一直不愿意做的手机业务进行立项。但今时不同往日,自2007年开始,iPhone已在国内市场中走红,四年中做了四款手机,就让苹果达到了3000亿的市值。反观华为,还在通过运营商合作做利润极低的贴牌手机。

“在终端上,我们创新不够,能力不够。”两者对比之后,任正非做出了将手机业务升级的决定。

2012年12月,在一个名为“高级座谈会”的会议上,他将手机终端业务升级为重要战略地位,与运营商业务、企业业务并列为公司三大核心业务,并找来了余承东来负责这块业务,也就有了已成为华为营收主力的消费者业务。

华为董事长任正非 图源:搜狐科技

而如今,将汽车业务的战略位置提高,则是另一种突围,不过华为的困境来自于外界。

自从去年5月美国商务部将华为及70家关联企业纳入“实体名单”后,华为就一直面临着断供危机。

而到了今年8月,禁令再次升级。美国商务部宣布,在全球范围内未经美国政府允许下,禁止用美国的软件为华为涉及芯片等其他零部件。随后,台积电、高通等芯片厂商也表示无法为华为供货。

由于禁令和芯片断供的双重影响下,导致华为手机的海外业务颇受影响。

据市场调研机构Canalys发布的数据,华为虽然在今年第二季度在全球智能手机市场中首次超越三星夺冠,但依然受到禁令的限制,几乎扼杀了华为在海外市场的业务发展,其海外市场出货量同比下降了27%。

此外,在华为终端另一大块的智能电视方面,同样遭遇发展困境。据奥维云网发布的数据来看,2020年上半年智能电视前五大品牌中,小米以三分之一的份额占据第一,而华为并未入榜。

除了消费者业务,华为的运营商业务同样在禁令之下受到阻碍。

今年2月,随着美国的禁令影响,沃达丰和英国电信纷纷宣布将把华为5G设备从核心设备中剔除。一方面受到打压,另一方面对手快速增长。据相关媒体报道,目前爱立信5G设备订单

在数量上已超过了华为,以至于爱立信总裁鲍毅康曾对媒体这样表示“爱立信正在引领5G的发展,我没看见任何人在我们前面”。

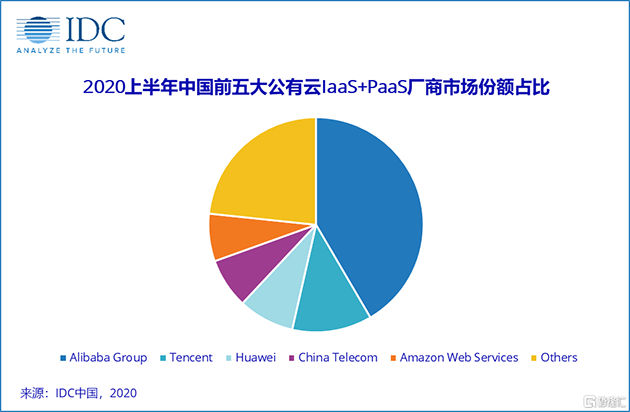

而在华为企业服务业务这块,华为云成为其主要代表,虽然该业务并没有受到禁令的影响,但也处于激烈竞争之中。据IDC发布的《中国公有云服务市场(2020上半年)跟踪》报告显示,阿里云、腾讯云位列第一和第二,华为云排在第三,而其身后紧随着中国电信和亚马逊。

2020年上半年通过前五大公有云厂商市场份额占比 图源:IDC中国

现在来看,华为的运营商业务、消费者业务和企业服务三大主要业务都面临着挑战。

“华为需要找大体量的赛道才能撑住这么大的船,目前仅运营商和消费者业务不太够。”一位前华为员工表示。

而随着新能源汽车所带动的智能汽车相关领域得到高速发展,汽车业务就像八年前的手机业务一样,已成为华为冲破困境的新突破口。

华为在汽车领域的野心已经尽显,徐直军曾经说过一句话:“可能十年以后的汽车行业,华为又很牛逼,像在手机行业一样。”

华为接下来要做的,就是加速让这句话成为现实。

原标题:华为下半场突围赛,杀手锏是汽车?

来源:周雄飞/连线Insight

编辑:KoKo

格隆汇授权亚时财经发布。

热门话题更多>>

-

国务院国资委网站3月31日发布消息,经报国务院批..[查看详细]

2021-04-01 10:43

-

3月份中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指..[查看详细]

2021-03-31 10:20

-

联合国粮农组织公布的数据显示,2021年2月份,..[查看详细]

2021-03-25 15:22

-

3月22日,中国电子信息产业发展研究院发布的《2..[查看详细]

2021-03-22 16:53

-

风电板块走强,节能风电拉升涨停,大金重工涨超6%..[查看详细]

2021-03-19 10:47

-

3月18日,国家互联网信息办公室、公安部加强对语..[查看详细]

2021-03-18 19:36

-

1-2月份,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导..[查看详细]

2021-03-15 14:41

-

3月11日,国务院总理李克强在人民大会堂三楼金色..[查看详细]

2021-03-12 10:00

-

今日,核电板块走强,整个指数大涨4%。截至发稿,..[查看详细]

2021-03-08 15:11

-

今天上午,十三届全国人大四次会议在人民大会堂开幕..[查看详细]

2021-03-05 15:06

推荐文章

更多>>- 深圳中興工業城臨街牆體拆遷時坍塌

- 爱国爱港 向前迈进 ——香港各界在中..

- 淘屏(TAOP.US):区块链新锐乘..

- 万亿级"巨无霸"将至!中化集团与中国..

- 国家统计局:3月份制造业景气明显回升..

- 鸡蛋座谈会别开生面,探索新的生活方式

- 国际粮价暴涨,会影响中国人的“饭碗”..

- 去年中国家电市场人均贡献595元,线..

- 风电板块拉升走强,可再生能源行业再迎..

- 涉语音软件和“深度伪造”技术,阿里,..

- 国家统计局:1-2月中国经济数据大幅..

- 国务院总理李克强:老龄产业是一个巨大..

- 政府报告首提“积极”发展核电,中国核..

- 政府工作报告最新解读:GDP增长目标..

- 1-2月数据前瞻:低基数推动同比增长..

- 储能,新能源消纳再迎大利好!两部委推..

- 顶流基金经理,躺在热搜这一年

- 伍戈:今年或不设定GDP增速目标

- 多地实施宅地供应新规,地产股全线暴涨

- 上海出台新能源汽车产业发展计划,到2..

- 深圳制定推进粤港澳大湾区建设2021..

- 再引2000万,打破“深莞广佛”魔咒..

- 国资委:支持央企加快国有资本的布局优..

- 支付宝基金讨论区秒变"相亲角",基金..

- 市场监管总局:多次约谈美团等外卖平台..

- 最高奖500万元,深圳市要大力扶持民..

- 加码"软联通"增添新动能,粤港澳规则..

- 中纪委评《你好,李焕英》,北京文化之..

- 央行官媒:不应过度关注央行操作数量,..

- 中国电影票房迎史上最强春节档:5天近..